Les cordes magnétiques du Soleil expliquent ses éruptions solaires et le chauffage extrême de son atmosphère. Une percée majeure du CNRS.

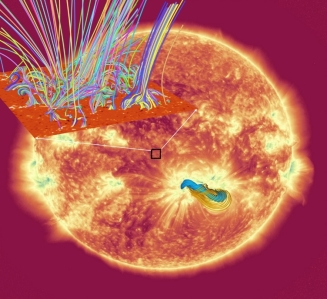

Les éruptions solaires fascinent autant qu’elles inquiètent. Violentes, imprévisibles, elles projettent dans l’espace des bouffées d’énergie pouvant perturber nos satellites, nos communications et même nos réseaux électriques terrestres. Mais d’où vient cette énergie phénoménale ? Une étude publiée en mars 2025 dans The Astrophysical Journal Letters révèle que des cordes magnétiques, présentes dans l’atmosphère du Soleil, seraient à l’origine de ces éruptions solaires. Menée par Tahar Amari, directeur de recherche CNRS à l’École polytechnique, cette découverte s’appuie sur des données d’observation à haute résolution et des simulations numériques de pointe. Elle pourrait bien résoudre l’un des plus grands mystères de l’astrophysique moderne : comment le Soleil chauffe-t-il son atmosphère à des températures dépassant le million de degrés alors que sa surface reste bien plus froide.

Cordes magnétiques : la clé des éruptions solaires ?

Le Soleil est une gigantesque sphère de plasma en ébullition. À l’intérieur, des mouvements de convection similaires à ceux d’une casserole d’eau bouillante génèrent des champs magnétiques complexes. Ces champs se réorganisent en cordes magnétiques, des structures torsadées capables de stocker et de libérer de grandes quantités d’énergie.

Jusqu’à récemment, les chercheurs pensaient que ces cordes n’apparaissaient que dans les régions dites « actives » du Soleil. Pourtant, l’étude menée par l’équipe de Tahar Amari démontre qu’elles sont aussi omniprésentes dans les zones calmes, à plus petite échelle, et qu’elles y jouent un rôle crucial dans la dynamique solaire.

« Nous avons démontré que ces cordes du Soleil calme apparaissent à la même altitude que ces feux de camps et contiennent l’énergie nécessaire pour les alimenter », explique le chercheur. Ces « feux de camps », récemment découverts par la sonde européenne Solar Orbiter, sont de minuscules éruptions qui, cumulées, participent au chauffage global de l’atmosphère solaire.

Une hypothèse confirmée par l’observation

En 2015, l’équipe de Tahar Amari avait publié dans Nature une hypothèse audacieuse : les cordes magnétiques seraient au cœur des processus éruptifs du Soleil. À l’époque, cette théorie reposait uniquement sur des modélisations numériques.

Aujourd’hui, cette prédiction est validée par l’observation directe. Grâce au satellite japonais Hinode et à une technique d’échographie magnétique, les scientifiques ont pu observer pour la première fois ces cordes dans les zones calmes du Soleil. Ces données ont été croisées avec des simulations à ultra-haute résolution qui ont modélisé la naissance et l’évolution de ces cordes avant et pendant les micro-éruptions.

Ces travaux montrent que même les régions calmes du Soleil sont parcourues par des structures dynamiques, invisibles jusqu’ici, mais capables de transférer de l’énergie vers les couches supérieures de l’atmosphère solaire.

L’énergie solaire transportée par les ondes d’Alfvén

Ces cordes magnétiques ne se contentent pas d’émettre des éruptions. Elles agissent comme des relais, transmettant l’énergie accumulée à d’autres structures plus vastes, appelées boucles magnétiques. Ces dernières propagent ensuite cette énergie dans l’atmosphère solaire via des ondes d’Alfvén, un phénomène magnétodynamique connu pour transporter de l’énergie dans les plasmas.

« Contrairement à ce qui se produit dans les régions solaires actives, ces structures magnétiques des régions calmes peuvent se connecter à des boucles magnétiques plus vastes qui relaient l’énergie encore plus haut dans l’atmosphère du Soleil, via des ondes dites d’Alfvén », précise Tahar Amari.

Cette circulation d’énergie entre différentes couches du Soleil permettrait d’expliquer le paradoxe thermique de notre étoile : une atmosphère brûlante flottant au-dessus d’une surface relativement froide.

Vers une vision unifiée de l’activité solaire

Jusqu’ici, les scientifiques étudiaient séparément les grandes éruptions des régions actives et les micro-phénomènes des zones calmes. Cette découverte propose au contraire une vision unifiée de l’activité solaire : des mécanismes similaires, à différentes échelles, seraient à l’œuvre partout à la surface du Soleil.

Ces résultats renforcent également les liens entre physique fondamentale et climat spatial. Mieux comprendre l’origine des éruptions solaires, même les plus modestes, pourrait à terme permettre d’anticiper leurs effets sur la Terre, notamment les perturbations sur les réseaux électriques, les satellites ou les systèmes GPS.

Les futures observations du télescope DKIST à Hawaï et de la sonde Solar Orbiter devraient fournir des données complémentaires pour affiner ces modèles et tester la validité de cette théorie à plus grande échelle.

Une avancée scientifique majeure aux implications concrètes

Cette recherche illustre l’importance des collaborations scientifiques internationales. L’étude a mobilisé des chercheurs du CNRS, de l’École polytechnique, de l’Inria, de l’Université de Californie à Los Angeles, de Predictive Science Inc., de l’Institut d’Astrophysique Spatiale, du CEA et du National Solar Observatory (Hawaï).

Les cordes magnétiques apparaissent aujourd’hui comme des acteurs centraux de l’activité solaire, capables d’expliquer à la fois les éruptions spectaculaires et le chauffage extrême de l’atmosphère. Cette percée ouvre la voie à une nouvelle compréhension de notre étoile et de son influence directe sur la Terre.

Questions fréquentes sur les éruptions solaires et leurs effets

Les éruptions solaires peuvent-elles affecter la santé humaine ?

Oui, mais de manière indirecte. Les personnes les plus exposées sont les pilotes de ligne, astronautes et techniciens de satellites, qui évoluent à haute altitude ou dans l’espace, là où la protection atmosphérique terrestre est réduite. En cas d’éruption majeure, le rayonnement cosmique peut temporairement dépasser les niveaux habituels.

Certaines études suggèrent aussi des corrélations entre activité solaire et troubles du sommeil, migraines ou variations d’humeur, mais ces effets restent encore à l’étude et ne font pas consensus.

Le GPS, Internet et les téléphones sont-ils perturbés par les éruptions solaires ?

Oui, lors des tempêtes géomagnétiques provoquées par les éruptions solaires les plus intenses.

Voici les principales conséquences observées :

-

GPS : perte de précision ou coupures temporaires de signal, notamment pour la navigation aérienne ou maritime.

-

Satellites : risques de surchauffe, d’interférences ou de dommages électroniques.

-

Réseaux Internet : les infrastructures terrestres peuvent être perturbées, surtout au niveau des stations relais et des systèmes de synchronisation.

-

Téléphonie mobile et radio : les communications peuvent être brouillées, en particulier celles qui passent par les ondes hautes fréquences utilisées par l’aéronautique ou les militaires.

Les animaux et la nature sont-ils sensibles à l’activité solaire ?

Oui, certains animaux migrateurs comme les oiseaux, tortues marines ou cétacés utilisent le champ magnétique terrestre pour s’orienter. Lorsqu’il est perturbé par une tempête solaire, cela peut entraîner des désorientations ou des comportements inhabituels.

Des épisodes d’échouage de baleines ou de désorientation de colonies d’oiseaux ont déjà été observés à la suite de fortes perturbations géomagnétiques.

Bien que ces effets soient encore mal compris, ils confirment que l’influence du Soleil s’étend bien au-delà de l’espace et touche aussi certains équilibres biologiques terrestres.

Références : The Ubiquity of Twisted Flux Ropes in the Quiet Sun, Tahar Amari et al., The Astrophysical Journal Letters, mars 2025 : https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/adb74f

Sophie Madoun